- 『諦めないで口から食べる』というのが当院の基本方針です。障がいがあったとしても出来る限り口から食事をとることをとても大事にしています。「口を大切にする」ことは「人としての尊厳を守る」ことにつながります。

口のリハビリテーション

- 私たちが目指すもの

- おいしいものをみんなと楽しい話をしながら食べようというあるべき人間性を、患者さまがどのような状態であっても目指すことが私たちの目標であり、理想でもあります。

- 諦めないで口から食べる

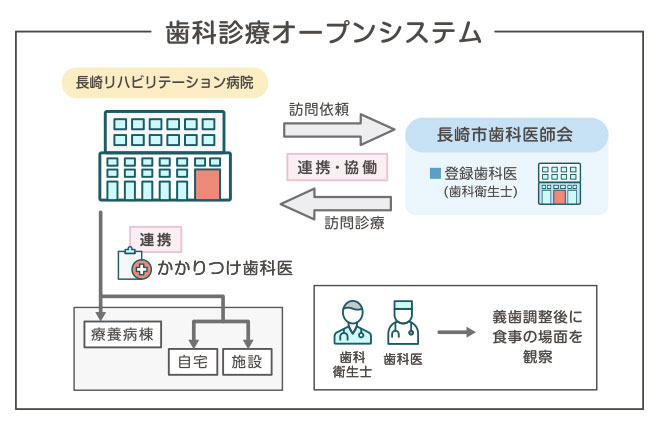

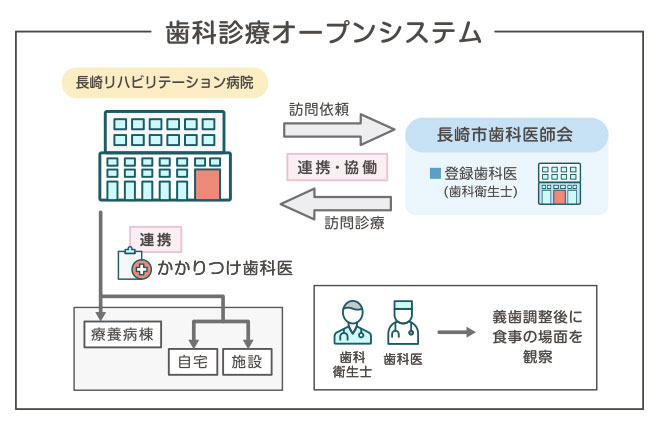

- 当院では、長年にわたり「口のリハビリテーション」を重視してきました。そのため、歯科衛生士も病棟配属となっており、歯科衛生士を中心に、徹底的な患者さまの口腔ケアを行っています。また、長崎市歯科医師会と連携をとり、登録歯科医と共に、入れ歯の調整・口腔機能の改善を図っています。

- 口のリハビリテーションについて

- 口のリハビリテーションとは、「どのような障害があっても、最後まで人としての尊厳を守り、『諦めないで口から食べる』ことを大切にするすべての活動」をいいます。

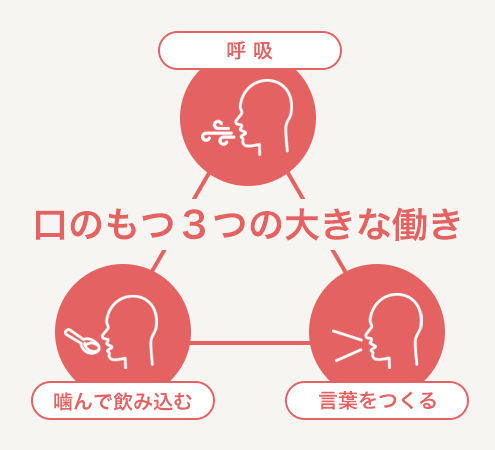

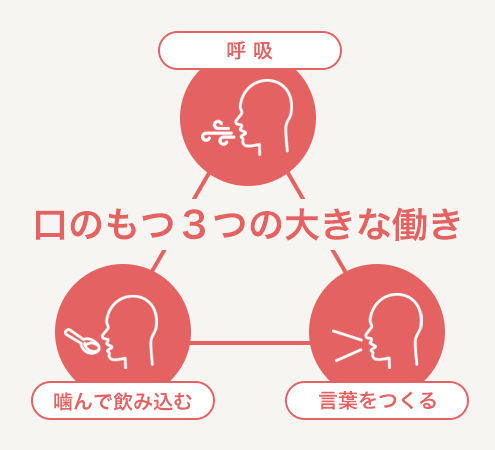

そして、基本方針として「口のもつ3つの大切な働き(呼吸・噛んで飲み込む・言葉を作る)を総合的に対処するため、下記の5つを掲げています。

- 1口腔ケアの徹底(口腔衛生・機能):医科・歯科連携の構築

- 2栄養をしっかり視野に入れる:栄養管理の実施

- 3廃用症候群の予防(食事は座位):早期リハビリテーションの実施

- 4徹底したチームアプローチ:多職種チーム医療の実現

- 5救急から在宅まで継続した支援:医療機能の分化・連携

- 入院患者さまの口腔衛生・機能について、病棟担当の歯科衛生士が看護師・言語聴覚士と共に専門的な評価を行います。そして、必要に応じて主治医と相談し、ご本人・ご家族の了承のもと、登録歯科医に訪問歯科診療の依頼を行います。

- 具体的にどんな事をするの?

- 口腔ケアの内容や目的は、患者さまの状態や、回復の過程によって異なります。患者さまの状態を的確に測り、お一人お一人に合わせた口腔ケアを実施することが大切です。例えば、当院での取り組みの一例として、

- 担当歯科衛生士による歯ブラシの選定

- 毎食前後のオーラルケア

- 毎食前のアイスマッサージ

- 嚥下体操

- 顔面マッサージ

- 口腔周囲筋マッサージ

- などを行います。入院中から、ご家族をはじめ、退院後の在宅支援に関わるスタッフへ口腔ケアや、訓練内容について伝達をしています。退院後も安全に食べ続けることが出来るよう、スタッフがサポートします。

医科歯科連携の構築

- 昔から、長崎では医科と歯科の連携が盛んに行われてきました。1997年に「長崎脳卒中等口腔ケア支援システム(病院等から依頼があれば訪問歯科診療を行うというもの)」が築かれ、取り組みが始まりました。

当院では、開設した当初より外来部門に歯科治療台を設置し、「口のリハビリ室」を設けました。さらに、長崎市歯科医師会に相談して、長崎リハビリテーション病院の歯科診療オープンシステムに参画してくれる歯科医師(登録歯科医師)を募集することにしました。

連携の窓口は当院所属の歯科衛生士が行い、歯科オープンシステム運営委員会(メンバーは、登録歯科医師の代表数名と当院医師・看護師・歯科衛生士・言語聴覚士等)を設置して、研修会の開催、調査そして様々な問題の解決をしています。

当院では、歯科衛生士の存在は非常に重要で、口腔内の評価やケアに関するプログラムを他職種へ提案、訪問歯科診療時の連携窓口の役割を果たし、医科歯科連携の推進役となっています。

- 登録歯科医師等の実技研修(義歯調整と口腔ケア)

- 回復期病院では麻痺が改善するにしたがって、患者さまの噛み合わせも変化します。そこで当院では、加藤武彦先生や、河原英雄先生を講師として招き、歯科医師向けに総義歯制作の実務者研修会を実施しました。現在、それを引き継ぐ黒岩恭子先生から月1回のペースで、歯科衛生士や、他のスタッフへの指導・助言を受けています。このときは登録歯科医師が数名、また、佐賀県からも歯科医師が来て共に学んでいます。

- 経管栄養・胃ろうの患者さまに対する方針

- 当院では、入院時すでに経管栄養の患者さまに対する方針として、原則入院してから最低2ヶ月間は徹底した練習を多職種チーム一丸となり行います。入院時に胃ろうの患者さまに対しても同様の方針で、できるだけ口から食べることができるようになり、経管を外すことができるように関わります。

- 具体的な取り組み

- 歯科衛生士や管理栄養士の病棟専従配置

- 歯科オープンシステム(医科と歯科の連携)の構築による口腔衛生・口腔機能の改善・向上を目指す

- 言語聴覚士による嚥下リハビリテーションの徹底

- 看護師による間歇的経口経管栄養法の実施

- 医師によるVE(嚥下内視鏡検査)・VF(嚥下造影検査)による適切な評価

- できるだけのことをやった上で、どうしても口から食べることが難しい患者さまに対しては、ご家族と十分に話し合い、胃ろうにするかどうかの決定をします。

食への取り組み

- 超高齢化社会を迎え、特に疾病の治療やリハビリテーションにとっては、高齢者の栄養状態はとても重要なことと認識されるようになりました。栄養状態が悪いと、抵抗力も低下して病気を治す力も衰えてしまいます。さらに、リハビリテーションをしても、筋肉がつかず、痩せてしまう場合もあります。その意味では何より「食べよう!」「食べたい!」と思える食事を提供することが大切です。

- 病棟配属の管理栄養士

- 当院では、管理栄養士も病棟配属となっており、直接患者さまと話しをしたり、身体の計測をし、必要な栄養量の測定を行っています。

患者さまの筋肉量・活動量分析や、定期的な栄養評価をすることで、入院から退院まで多角的に栄養状態を管理しています。

- 食事は食堂で

- 食事もリハビリの一環として位置づけます。原則として病室に食事を配膳することはなく、経管栄養の患者さまも含めて、入院患者は全員が病棟の食堂に来て食事をとっていただきます。

- 食べたくなる食事

- 各階にパントリーキッチンを設けています。温かいものを食べていただくため、厨房で料理したものをこのパントリーで盛り付けます。食欲をそそるような、おいしそうな匂いや音も感じることができます。

患者さまの状態に合わせて、常食、軟菜食、嚥下食のメニューを提供します。嚥下食であっても、見た目においしいお食事を提供できるよう給食委託会社と共に研究を重ねています。また、食事をおいしく味わえるよう、陶器の食器を採用しています。

当院にて調理を担当している(株)LEOC長崎リハビリテーション病院事業所についてはこちら

- 月に1度の特別メニュー

- 食事を楽しんでいただくための工夫として、調理師が得意なメニューを提供する調理師献立や、バイキング形式でのお食事の提供(ランチブッフェ)を行っています。

- 食材のこだわり

- 長崎県は豊かな海に囲まれた土地であり、新鮮な海産物はもとより農産物や畜産物も豊富な土地です。病院食というと味気ないイメージがありますが、おいしい食事を食べてこられた患者さまに、なるべく食べ慣れた食事を提供する為に、給食委託会社とともに日々努力しています。例えば、

- 原則、地産地消とする

- 魚などは冷凍を使わない

- 骨抜きは必要ない

- お米はおいしいものを使う(お茶碗を継いだ時に、ご飯粒がたっているようなもの)

- 嚥下食は、見た目においしいものを提供するように、共に研究していく

- などの工夫をしています。

- 退院後もサポート

- 在宅支援リハビリテーションセンターぎんやでは、居宅療養管理指導事業所(訪問栄養指導)を設立しました。退院された患者さまや、在宅で過ごされている方々の食事・栄養面に関するお困りごとについて、管理栄養士が支援にうかがいます。

居宅療養管理指導事業所についてはこちら

食のアドバイザー

2018年より料理人上柿元勝氏に「食のアドバイザー」として、当院の「食」の分野の発展に寄与していただいております。

-

- 1950年鹿児島生まれ

- 1974年単身渡仏。パリとジュネーヴの「ル・デュック」、リヨンの「アラン・シャペル」、ヴァランスの「ピック」で修業

- 1981年神戸ポートピアホテル「アラン・シャペル」のグランシェフを10年務める。この間「トログロア」、「ジャマン」にて修行

- 1992年ハウステンボスホテルズ常務取締役総料理長、ホテルヨーロッパ総支配人を務める。天皇皇后両陛下はじめ皇族、各国元首等VIP晩餐会多数

- 2003年フランス共和国より農事功労章シュバリエを受章

- 2006年長崎観光マイスター就任

- 2007年長崎県立美術館カフェプロデュース

- 2008年オフィース・カミーユ設立。ココウォークにパティスリー・カミーユオープン

- 2012年(社)日本エスコフィエ協会(フランス料理シェフの会)副会長就任

- 2016年フランス共和国より農事功労章オフィシエを受章

- 2016年厚生労働省より「現代の名工(卓越した技能者)」表彰を受ける

- 2017年農林水産省より第8回料理人顕彰制度「料理マスターズ」ブロンズ賞受賞

Copyright © NAGASAKI-REHABILITATION-HOSPITAL All Rights Reserved